自旋电子学团队揭示PtCo/Cu异质结中自旋-涡度耦合产生的巨大轨道力矩

近日,自旋电子学研究所青年教师黄启坤与颜世申教授团队在利用轨道力矩翻转铁磁性材料的磁化方向方面取得突破进展。该团队系统研究了PtCo/Cu异质结中界面电子的输运行为,在实验上实现了一种利用电子涡度与自旋相互作用的高效轨道力矩——即通过界面自旋-涡度耦合(Spin-Vorticity Coupling)实现对磁矩的超低功耗调控。该研究成果以“Large orbital torque from interfacial spin-vorticity coupling in PtCo/Cu heterostructures”为题发表在物理顶刊《Physical Review Letters》上。

传统自旋轨道力矩(SOT)器件通常依赖于重金属(如Ta、Pt、W等)的强自旋-轨道耦合效应来驱动磁化翻转,但这些材料成本高、资源少,且效率受限于本征物理机制。2019年,G. Okano等人在表面氧化铜薄膜中观察到由氧化梯度引起的自旋-涡度耦合效应,其评估的电荷-自旋转换效率(即自旋霍尔角)接近于重金属Pt的水平[Phys. Rev. Lett. 122, 217701 (2019)]。然而,目前自旋-涡度耦合效应仍处于初步探索阶段,许多关键的物理问题尚未得到充分研究。

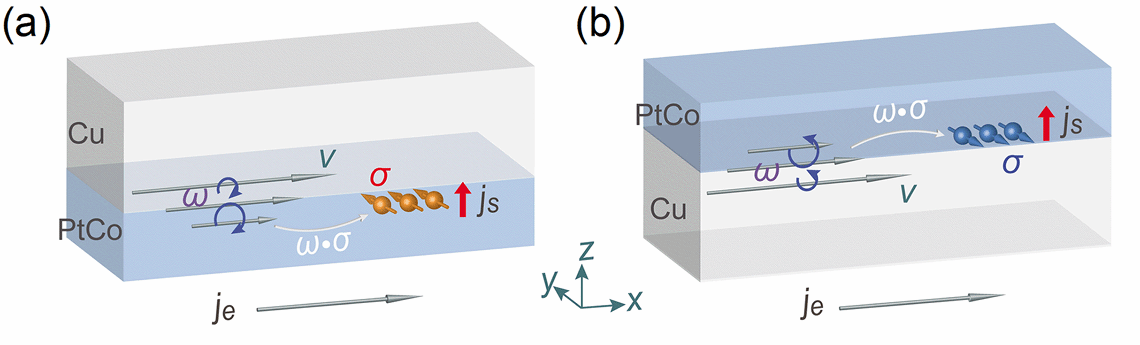

数学上,涡度被定义为速度场v的旋度,即。自旋电子学团队发现,在磁控溅射的PtCo/Cu异质结体系中,界面扩散组分梯度区具有显著的面外(z轴)电导率梯度。理论模型推导表明:当沿x方向施加外电场时,电子漂移速度场v (x, y, z)在z方向的空间非均匀性导致其旋度的y方向分量非零,即在该方向产生涡度。这种空间涡旋反映了电子运动的轨道旋转特性(其角速度为/2),使得该电导率梯度区域内的电子集体运动产生定向的净轨道角动量分布。通过自旋-涡度耦合作用(哈密顿量可表示为,其中ℏ,σ分别为约化的普朗克常数和自旋角动量),该区域内自旋简并态发生能带劈裂,最终诱导产生净自旋极化。实验结果显示,当Cu层较厚时(即Cu和PtCo之间存在较大的电阻率差异),轨道力矩效率高达18×10⁵ (Ω·m)⁻¹,远超传统重金属的自旋轨道力矩效率。同时,该机制能在极低电场强度下实现磁化翻转,展现出高效能和低功耗的优势。这项研究不仅直接证明了基于电导率差异诱导的磁矩翻转机制,还拓展了“非本征轨道力矩”的概念,为未来基于铜、铝等低成本材料的自旋电子器件提供了新的发展方向。

青年教师黄启坤与颜世申教授为该论文共同通讯作者,2023级硕士研究生伊龙文为论文第一作者,其他合作者包括硕士生杨天祥、谭诚,博士生解镕寰、刘森淼,青年教师蔡立,曹强教授,王艳教授(材料学院),吕伟明教授,以及山东大学的田玉峰教授。济南大学为第一作者单位和通讯作者单位。

本工作得到了国家自然科学基金重点与青年项目、以及山东省自然科学基金青年项目的资助。论文链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/qgdy-k39l